Kejatuhan Pasar Modal: Membaca Sinyal MSCI

Laksamana Sukardi - Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi

MSCI (Morgan Stanley Capital International) adalah penyedia indeks dan data investasi global yang menjadi rujukan utama investor institusi di seluruh dunia. MSCI menentukan bagaimana pasar, negara, dan saham diklasifikasikan serta dibobotkan dalam indeks global—sebuah keputusan yang secara langsung memengaruhi arah dan besarnya aliran modal internasional.

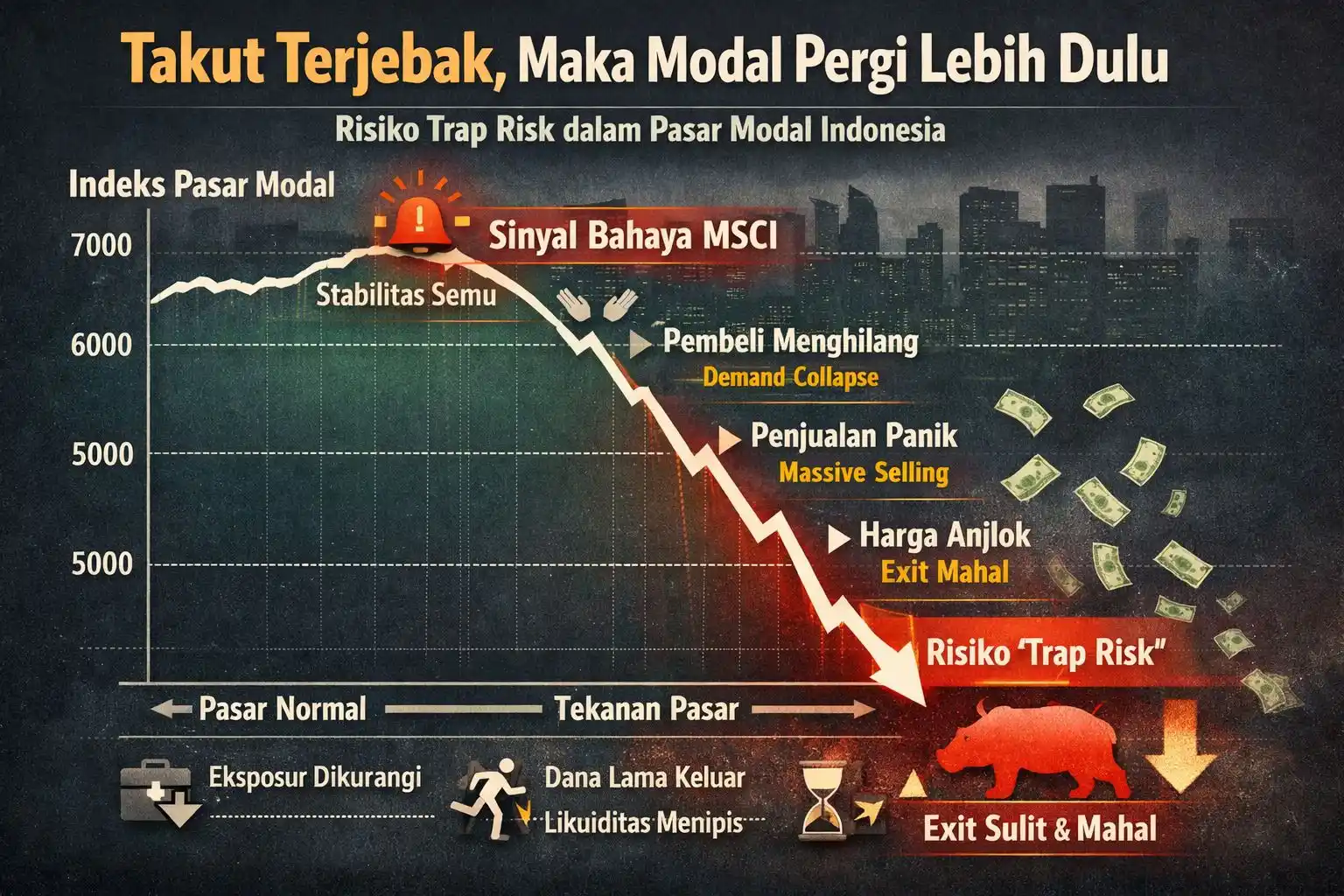

Anjloknya harga saham di Bursa Efek Indonesia yang membuat IHSG turun lebih dari 8% dalam satu sesi perdagangan pada 29 Januari bukan sekadar gejolak biasa. Penurunan tajam itu dipicu oleh sinyal dari MSCI yang menurunkan penilaian terhadap profil risiko pasar saham Indonesia.

Sinyal dari MSCI bukanlah sentimen emosional, melainkan hasil penilaian mekanis berbasis satu pertanyaan kunci: apakah investor besar bisa keluar dari pasar secara tepat waktu, pada harga wajar, tanpa terganggu masalah likuiditas atau regulasi—terutama saat pasar dalam tekanan? Ketika jawabannya dianggap tidak meyakinkan, maka risiko “jebakan modal” dinilai meningkat.

Ini tidak berarti MSCI menyimpulkan investor global sudah terjebak di Indonesia. Namun MSCI juga melihat bahwa risiko kesulitan untuk keluar (exit risk) kini lebih tinggi. Persepsi ini memicu konsekuensi yang rasional dan otomatis: eksposur dikurangi, dana baru menahan diri, dan dana lama memilih keluar lebih awal—bahkan sebelum krisis benar-benar muncul.

Yang terjadi bukan panic selling, melainkan perilaku penghindaran risiko. Investor global tidak menunggu pintu keluar menyempit; mereka keluar sebelum pintu itu berpotensi macet.

Dalam kondisi normal, likuiditas di bursa tampak memadai. Perdagangan berjalan, harga relatif stabil, volatilitas terlihat terkendali. Namun MSCI tidak menilai pasar saat normal.

Mereka menilai apa yang terjadi ketika semua orang ingin keluar bersamaan. Dalam situasi itu, pembeli menghilang, penjualan besar langsung menekan harga, harga jatuh tajam, dan biaya untuk keluar melonjak. Secara teknis exit masih mungkin, tetapi dengan kerugian besar dan ketidakpastian tinggi. Bagi investor global, itu sudah cukup untuk dikategorikan sebagai trap risk.

Salah satu akar masalahnya adalah rendahnya saham beredar bebas atau free float. Struktur kepemilikan di banyak emiten besar didominasi pemegang saham mayoritas atau ultimate beneficial owner (UBO).

Free float sangat terbatas, sementara saham yang benar-benar aktif diperdagangkan hanya sebagian kecil dari total saham beredar. Akibatnya, likuiditas menjadi sempit. Investor besar tidak bisa keluar tanpa “menghancurkan harga” dan menanggung rugi besar. Penurunan harga dalam situasi seperti ini bukan karena fundamental perusahaan memburuk, tetapi karena pasar terlalu dangkal.

Apakah pemegang saham mayoritas secara langsung mengontrol harga? Secara formal tidak. Harga tetap terbentuk lewat transaksi pasar. Tidak ada penetapan harga sepihak yang eksplisit.

Namun secara struktur pasar, ceritanya berbeda. Ketika 70–90% saham dikuasai pemegang mayoritas, free float hanya 10–20%, dan tidak ada kewajiban market making, maka harga dibentuk oleh fraksi kecil saham, bukan oleh keseluruhan nilai perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang menguasai float pada praktiknya sangat memengaruhi dinamika harga. Di pasar, situasi seperti ini sering disebut saham “digoreng”.

Saat pasar tenang, stabilitas tampak terjaga—tetapi sering kali stabilitas itu semu. Ketika investor besar ingin keluar, suplai saham melonjak mendadak, pembeli tidak cukup, pemegang mayoritas tidak menambah likuiditas, dan harga pun jatuh tajam.

Dalam bahasa pasar global: harga bisa terlihat stabil saat naik, tetapi tidak bisa dipertahankan saat turun. Pemegang saham mayoritas tidak perlu memanipulasi; cukup dengan tidak bertindak, mereka sudah memengaruhi harga secara struktural.

Bagi MSCI, ini bukan soal moral atau niat, melainkan soal investability. Apakah harga terbentuk di pasar yang benar-benar kompetitif, atau di pasar yang secara struktur dikendalikan oleh sedikit pihak? Jika yang kedua, maka exit risk meningkat dan proses pembentukan harga (price discovery) dipertanyakan.

Konsekuensinya jelas: risiko capital entrapment naik. Dana bisa masuk, tetapi sulit keluar. Dampaknya mekanis—bobot indeks diturunkan, meskipun fundamental perusahaan secara laporan keuangan terlihat baik.

Sinyal MSCI adalah alarm, bukan vonis. Ini langkah pencegahan, bukan pengumuman krisis. Jika menunggu sampai likuiditas benar-benar menghilang, MSCI justru gagal menjalankan fungsi manajemen risikonya. Karena itu, sinyal diberikan sebelum jebakan terjadi, bukan sesudahnya.

Investor global tidak terlalu takut pada kerugian jangka pendek. Yang mereka hindari adalah ketidakpastian apakah mereka bisa keluar kapan pun diperlukan. Selama pasar dipersepsikan memiliki likuiditas rapuh, free float sempit, aturan yang bisa berubah saat tekanan, serta potensi gelombang exit besar yang tak bisa dimodelkan, maka modal akan memilih pergi lebih awal.

Sinyal ini sebenarnya sudah lama terbaca, namun respons otoritas pasar berjalan lambat—kalau tidak mau disebut diabaikan.

Jika Indonesia ingin membalik persepsi ini, yang harus dibenahi bukan sekadar sentimen jangka pendek, melainkan fondasi struktur pasar: kedalaman pasar (market depth) yang nyata, free float yang lebih sehat, kepastian mekanisme exit berbasis aturan, dan komitmen tidak mengubah aturan saat pasar turun.

Bila ini tercapai, persepsi trap risk akan memudar bahkan tanpa ledakan pertumbuhan ekonomi sekalipun.

Kejatuhan pasar saham Indonesia menjadi makin menyakitkan karena terjadi saat arus modal global juga sedang bergerak selektif. Dana besar keluar dari pasar saham AS dan China akibat ketidakpastian geopolitik dan kebijakan perdagangan, sementara sebagian pasar lain di Eropa dan Asia masih mampu menarik arus masuk. Dalam momen ketika modal global sedang mencari alternatif, Indonesia justru kehilangan momentum.

Ini bukan sekadar koreksi pasar. Ini adalah peringatan bahwa masalahnya bersifat struktural. Dan jika tidak dibenahi, alarm dari MSCI bisa berubah menjadi kenyataan yang lebih mahal.

Topik:

MSCI IHSG Bursa Efek Indonesia pasar modal investor asing likuiditas saham free float exit risk trap risk capital outflow struktur pasar risiko investasi